Nov 2014

Hydra, cnidaria e cancro

13/11/14 16:11 Filed in: scienza

Hydra Viridis è un animaletto comune nei laghetti boschivi, in acque stagnanti fresche e limpide, infatti ho avuto occasione di trovarlo spesso nel laghetto dei miei vicini: uno specchio d'acqua ai piedi di verdissime colline che, da quando i proprietari non lo prosciugano più per l'agricoltura (hanno seminato prato e si sono dati all'apicultura) è diventato sede di una grande diversità biologica, quest'anno è stato un pullulare di regine dello stagno, le libellule, di tanti tipi di anfibi e innumerevoli organismi microscopici come gli idrozoi.

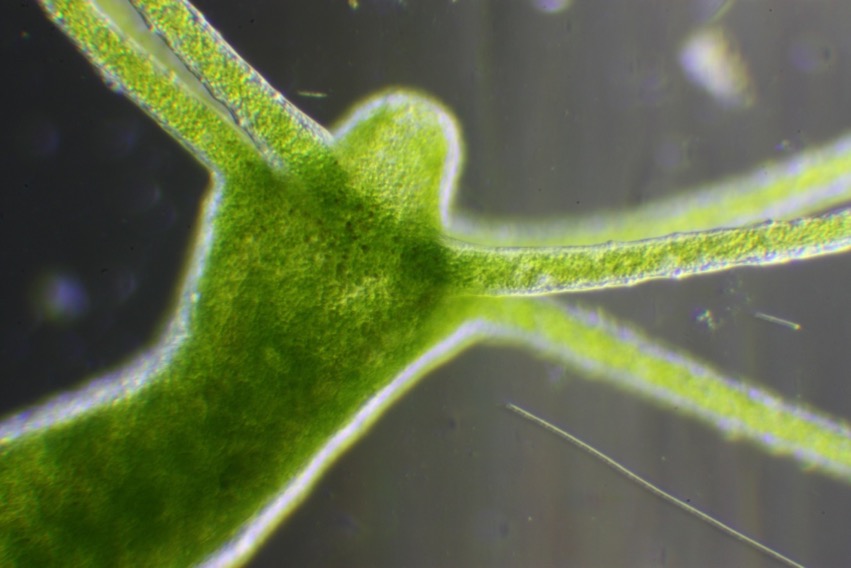

Hydra è un minuscolo polipo di acqua dolce che può raggiungere anche i 10-15 mm di lunghezza completamente esteso, ma è così sottile che è difficile da scorgere ad occhio nudo, fa parte della grande famiglia dei cnidari, che comprende anche tutte le meduse e le madrepore delle barriere coralline. Delle diecimila specie conosciute di cnidari solo una decina hanno colonizzato, come hydra, le acque dolci e nessuna la terraferma, tutte le altre sono specie marine.

Hydra 100x

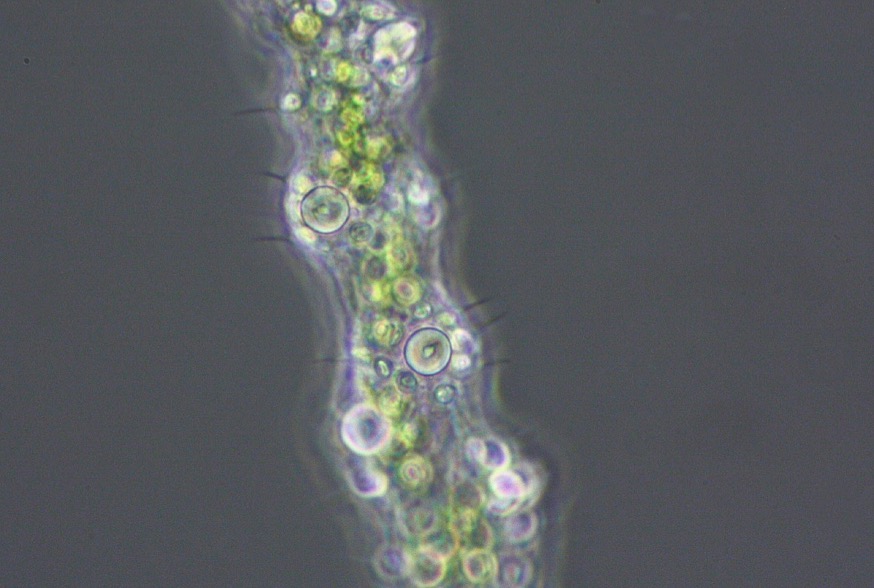

Ma cosa hanno in comune organismi così apparentemente diversi, sia come forma che come habitat? Cnidaria deriva da Knide, il nome che gli antichi greci davano alla pianta dell'ortica e proprio la presenza di speciali cellule urticanti, chiamate nematocisti, è la caratteristica unica e distintiva di tutto questo gruppo di animali. Essendo perlopiù animali predatori queste cellule hanno un ruolo fondamentale nella cattura e nella difesa, ma in realtà quella di aprirsi di colpo, con l'incredibile pressione interna di centoquaranta atmosfere, per pungere o paralizzare la preda liberando tossine in meno di due millisecondi, è solo una delle numerose funzioni di queste strutture cellulari. Hydra ad esempio oltre alle nematocisti "penetranti" utilizza anche quelle "volventi" con le quali immobilizza le prede e quelle "glutinanti" che utilizza negli spostamenti permettendo all'animale di ancorarsi al substrato. Le tipologie di nematocisti sono comunque molto varie: delle approssimativamente trenta presenti nella totalità dei cnidari, gli idrozoi ne possiedono ben ventitré! Un esempio di polifunzionalità: quando la Natura trova una struttura efficiente la utilizza in tutti i modi possibili.

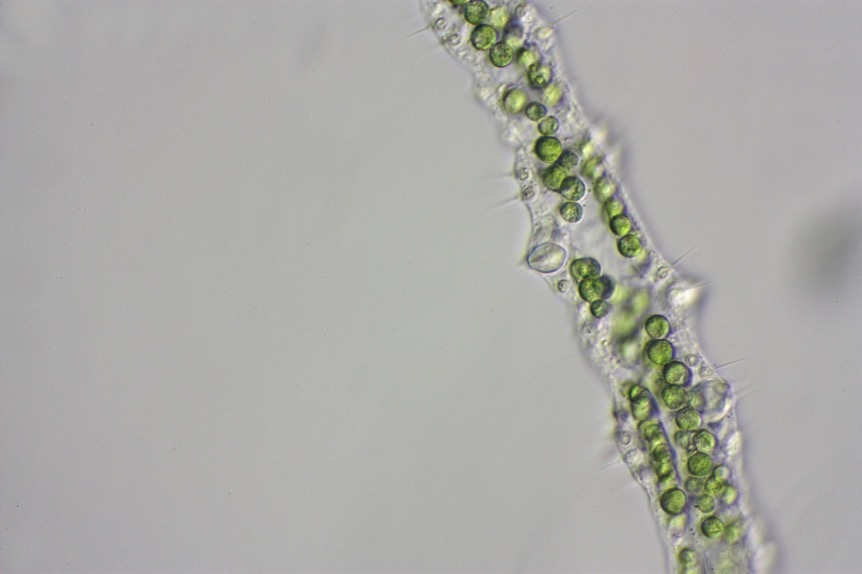

400x tentacolo di Hydra con zooclorelle e nematociste carica

400x Tentacolo Hydra con nematocisti cariche CdF

Altra struttura semplice e polifunzionale delle Hydre e di tutti i cnidari è il Celenteron, una cavità a forma di sacco che comunica solo con la bocca: ha la funzione di assimilare come uno stomaco, di digerire come gli intestini, di fornire un supporto scheletrico idrostatico ed infine di espulsione: questi antichissimi animali non hanno un ano! La preda avvinghiata ai tentacoli viene inserita nel celenteron attraverso la bocca, viene digerita in lunghe ore e poi i residui indigeribili vengono espulsi nuovamente dalla bocca.

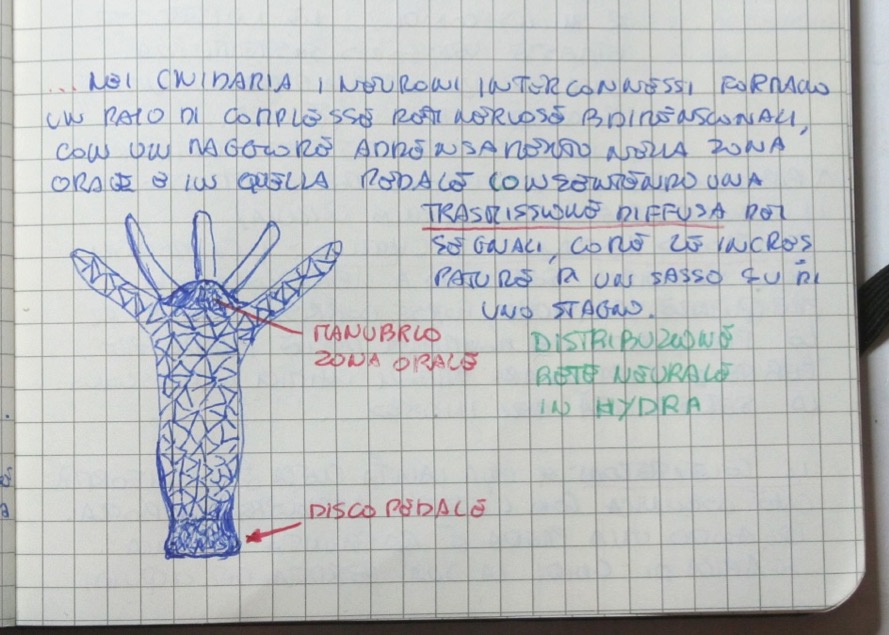

Tutti i cnidari possono essere considerati organismi bidimensionali visto che la maggior parte delle cellule che li compongono sono concentrate sugli epiteli, sulle superfici: sono una sorta di "pelle viva" con tanto di sistema nervoso disposto a fitta rete neurale bidimensionale, con maggior concentrazione nel disco pedale e nella zona orale.

Eppure è proprio con i cnidari che per la prima volta prende avvio la tendenza evolutiva in base alla quale determinate cellule abbandonano gli epiteli per il tessuto connettivo sottostante: esempi viventi di come il tessuto muscolare e nervoso si siano evoluti dal tessuto epiteliale. Senza questi primordiali esperimenti della Natura noi umani non avremmo oggi la struttura organica che abbiamo!

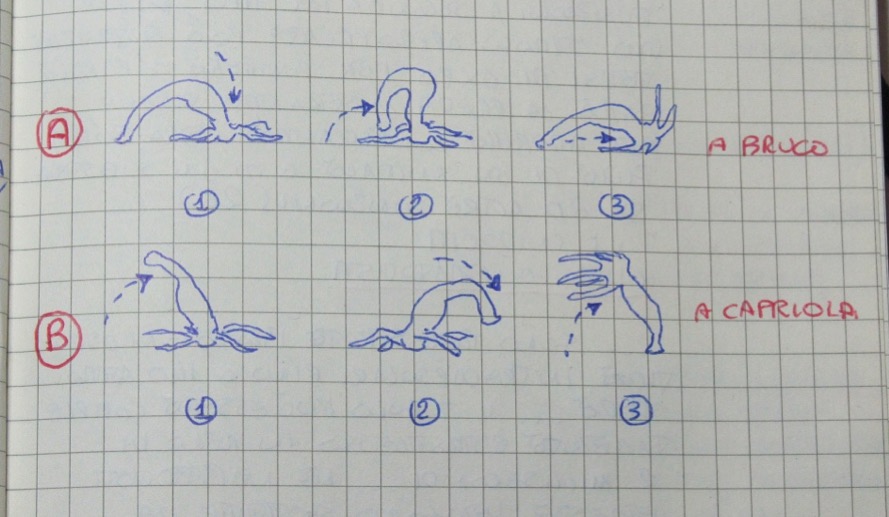

Un sistema nervoso che permette una trasmissione "diffusa" dei segnali, come le increspature di un sasso su di uno stagno, permette fra l'altro ad Hydra diversi tipi di locomozione, oltre al semplice fluttuare, come lo spostamento a bruco (A) o quello a capriola (B)

La forma a fiore delle Hydre è comune anche alla maggior parte dei cnidari, sia nella struttura a medusa che in quella a polipo, per questo vengono definiti "i fiori del mare". Gli zoologi chiamano questa struttura “simmetria radiale” ed implica che le componenti, come i petali di una margherita, si ripetano e siano distribuiti a 360 gradi. La simmetria radiale si è rivelata vincente quando una risorsa, abbondante, ma diffusa, come plancton, luce o insetti impollinatori per i fiori, o un pericolo, può giungere, con uguale probabilità, da una qualsiasi direzione.

Inoltre la particolare Hydra che trovo così spesso nelle fresche acque dei vicini è di un colore verde brillante: Hydra Viridis, dovuto a zooclorelle, alghe che vivono in simbiosi al suo interno. Le zooclorelle ricevono dagli ospiti nutrienti, CO2, e un substrato esposto al sole ( per questo Hydra Viridis cerca la luce) ed in cambio forniscono i prodotti della fotosintesi che possono costituire fino al 90 per cento della loro alimentazione.

Un'idra quasi vegetariana quindi è forse per questo l'ho vista così poche volte ingurgitare qualcosa, a differenza delle altre Hydre "pallide".

Il nome Hydra nasce dalla capacità impressionante, in realtà comune a tutti i cnidari, di guarire e rigenerare parti perdute in seguito ad attacchi! come il mitico ed omonimo mostro al quale ricrescevano le teste tagliate. Questa proprietà rigenerativa insieme alle tossine delle nematocisti sono oggetto di studio nella ricerca di nuovi farmaci per contrastare l'invecchiamento, per malattie neurologiche, degenerative, autoimmuni... Molti dei "veleni" presenti in natura si sono già da tempo rivelati preziosi farmaci.

Questi organismi sono fra i primi animali pluricellulari comparsi sulla terra! I reperti fossili dei cnidari risalgono al Precambiano, seicento milioni di anni fa.

Proprio questa antichità ha recentemente gettato nello sconforto gli scienziati con la scoperta che anche gli idrozoi, nel loro piccolo, si ammalano di cancro: significa che il cancro ha un'origine evolutiva antichissima, che è correlato alla vita multicellulare e che quindi debellare il cancro è ancora più complicato di quanto ci si aspettasse! D'altro canto con questi animali possiamo disporre di organismi in più con cui studiarne la genesi, per sviluppare strategie più efficaci di cura.

Ma questi animali stanno scomparendo!

Hydra è solo una delle poche specie di acqua dolce, molto studiata solo perché facilmente accessibile ai naturalisti e biologi dell'Ottocento, ma la maggior parte dei cnidari vive nei mari ed i loro principali rappresentanti sono le madrepore, le barriere coralline. Queste scogliere competono per varietà solo con le foreste pluviali tropicali, considerate a rischio, ma a detta di J.E.N Veron, il più grande esperto mondiale di coralli, per le madrepore è già cominciato il funerale.

Non per motivi naturali, ma a causa dell'attività umana.

E non ne avremo solo un danno in quanto medicine, ricerche o cure mancate, ma anche per la perdita di una incredibile bellezza.

Gli organismi di questo pianeta si sono evoluti insieme a noi: il loro destino determina anche il nostro, anche se questo, per ignoranza o per una struttura mentale “da padroni”, non è subito evidente.

Veron conclude una sua accorante e deprimente conferenza (a cui purtroppo erano presenti solo persone già sensibili all'argomento) con queste parole:

"Usate la vostra influenza, per il futuro del pianeta, fate conoscere questa storia. Non è una favola. È la realtà."

È quello che ho cercato di fare qui, ora, con questo scritto e per i pochi amici cha avranno la pazienza di leggere.

È necessario, per principio, prendersi cura anche di ciò che normalmente ignoriamo... In attesa di una maggiore comprensione!

Dante Basili

Per consultare le fonti e per approfondimenti:

Alle origini del cancro, Valentina Murelli, Le Scienze 552

Corals of the World, JEN Veron, Australian Institute of Marine Science

La fine della barriera, Iain McCalman, Le Scienze 552

Per lo studio dei tumori sugli idrozoi del Prof. Thomas Bosch

Zoologia degli invertebrati, Barnes, Piccin (2014)

Acquario segreto, M. Gazzaniga, G.E. Castelnegrino (2012)

Comments

I RAGNI, LA PAURA E LA CONOSCENZA

02/11/14 11:04 Filed in: biologia

Tegenaria Atrica

Mia figlia, undicenne, ha il terrore dei ragni.

Da una ricerca fatta su bambini inglesi alla soglia della pubertà, è risultato un enorme aumento del ribrezzo per i ragni tra le ragazzine, ma non tra i ragazzini. All’età di quattordici anni la repulsione per i ragni si innalza drasticamente fino a diventare due volte più alta nelle femmine che nei maschi. Inoltre i ragazzini affermavano di temere i ragni perché pericolosi o velenosi, mentre le ragazzine affermavano di temerli perché “brutti e pelosi”. Il fenomeno è stato messo in relazione allo sviluppo del pelo pubico, in società dove, come la nostra e la mia, gli organi genitali adulti sono nascosti dai genitori o dai censori dei film. Alcune ragazze possono trovare un disagio in questo mutamento fisiologico: da bambine i loro corpi erano lisci e morbidi e poi all’improvviso diventano “sporchi e pelosi”, cosa invece molto meno evidente nei ragazzi che sanno già che diventeranno pelosi come i loro padri.

La connessione fra terrore dei ragni e sviluppo sessuale sembra confermata da mia figlia che al terrore per gli aracnidi associa anche l’interesse per il loro “accoppiamento”: da debita distanza e con ribrezzo li guarda con attenzione per osservarne la copula o l’eventuale cannibalismo che spesso ne consegue.

Ho colto l’occasione di questa dualità ed ho proposto a mia figlia di comperare il miglior manuale in commercio per il riconoscimento dei ragni e per saperne di più sulle loro abitudini e con mia sorpresa ne è stata entusiasta: spesso ciò che temiamo richiama anche il nostro interesse. Ha aspettato con entusiasmo l’arrivo del libro come se fosse un evento, forse con l’aspettativa che una maggior conoscenza potesse aiutarla a fugare le sue paure. Il primo ragno che abbiamo identificato è stato Pholcus, il famoso ragno ballerino”. E’ un ragno diffusissimo nelle abitazioni: corpo minuto e zampe lunghissime che se disturbati, ad esempio da un soffio o da un tocco leggero, provocano per difesa un movimento oscillatorio nella tela che li rende difficilmente distinguibili, da qui il nome di ragni ballerini. Per vedere i piccoli anelli bianchi che alcuni di loro hanno nelle articolazioni abbiamo dovuto avvicinarci per vederli da vicino vincendo la repulsione. In effetti sono forse i ragni più carini, convivono pacificamente fra loro, ma con i ragni di altre specie sono decisamente aggressivi: quando incontrano una Tegenaria, incredibilmente più grande di loro, la imbozzolano riducendola all’immobilità poi segue un morso velenoso di grande efficacia, a questo punto la preda viene svuotata mediante un altro morso su una zampa. A mia figlia naturalmente ha interessato molto che i maschi di alcuni tipi di questi ragni offrono alla femmina una preda imbozzolata, dopo la copula, per non essere divorati. La sua mente di bambina ha considerato questo comportamento “tradizionale e all’antica” perché queste cose, il fare regali, anche fra gli umani non si fanno più… Poi è stata la volta della Tegenaria che naturalmente non abbiamo riconosciuto subito, ma che tutti in famiglia abbiamo temuto: un corpo lungo fino a 18 millimetri a cui ci sono da aggiungere le zampe pelose, diversi centimetri di schifezza marrone li sul soffitto, al di sopra del letto! La prima cosa che ho pensato è che fosse entrato in casa insieme alla legna, ed invece no, è un ragno domestico che vive sopratutto all’interno degli edifici (Tegenaria Atrica) e che non si vede quasi mai perché crea la sua ragnatela ad imbuto in luoghi appartati, come dietro ad armadi e soffitte, nella quale si apposta. Se non riesce a catturare una preda per un periodo troppo lungo, allora comincia a vagare alla ricerca di territori più fruttuosi ed ecco che lo vediamo sui muri o a non riuscire più a risalire il lavabo dopo esserci caduto dentro. Dopo averlo riconosciuto abbiamo osservato il suo comportamento, tutti distesi sul letto e guardando il soffitto: stava ben attento a passare alla larga dai piccoli, ma temibili Ballerini e dopo un poco si è “addormentato” in un angolo proprio sopra le nostre teste. A mia figlia ha colpito molto il “romanticismo” di questo grosso ragno: la sua copula è ripetuta per diverse ore, inframezzata da alcune pause durante le quali i due ragni riposano pacificamente uno accanto all’altro. Quando ho cominciato ad industriarmi per far cadere la Tegenaria, catturarla con un bicchiere ed un foglio di carta, e metterla fuori casa (l’idea che ci cadesse in faccia di notte non era allettante neppure per me) mia figlia non ha voluto: “Lascialo dormire in pace” - mi ha detto - “è così carino!”

Ho subito capito che qualcosa era successo, un piccolo-grande salto interiore.

La conoscenza, e la consapevolezza che ne consegue, è forse la miglior strada per trasformare le paure in preziose risorse.

Bibliografia:

L’Animale Donna, Desmond Morris, ed. Mondadori.

Guida ai Ragni d’Europa H. Bellmann, ed. Muzzio

Dante Basili